関税の関税による関税のための政策を進めている(いまのところそう見える)トランプたんですが、ちょっとユニークな記事があったので紹介します。朝鮮日報の記事(25日、外国語教授の寄稿)で、通訳に関することです。トランプさんの通訳は、本当に難しい、とのことでして。そういえば去年にも、SBS(2024年11月14日)の記事を紹介したことがありますが、その記事は、石破茂総理の心強い援軍として、高尾直 国際法局条約課首席事務官について書いています。高尾直さんは安倍元総理とトランプ大統領(1期)のすべての会談で通訳を見事に成し遂げ、トランプ氏は会談の際に「こんなに有能な人がいたのか」と彼をとても大事にしていた、という内容です。

確か、その後の日米首脳会談でも、高尾事務官が通訳を担当したと聞きますが・・今顔の記事は高尾事務官の話ではありませんが、トランプさんとの会談は本当に通訳が難しく、そこから起因するトラブルもまたある、という内容です。記事は、「母国語を話すときには言葉が考えについていき、外国語を話すときには考えが言葉についていく」としながら、自分はちゃんと知っている(うまく聞き取れている、またはうまく話している)つもりで言った外国語でも、実はそうではない場合もあり、特にトランプ大統領が相手だと、それは簡単ではない、としています。米韓首脳会談(未定)の場合、通訳より大統領がいないのが問題な気もしますが。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・2月28日開かれた米国・ウクライナ首脳会談は結局決裂した。ある人は、ゼレンスキーウクライナ大統領がちゃんとスーツを着ていなかったのが問題という分析をするし、彼が通訳なしで外国語である英語で話したことが原因だとも言う。「人が母国語で話せば言葉が考えについていく、外国語で話せば考えが言葉についていく」という言葉がある。外国語で話していると、考えを逃してしまうことがあり、不利益を受けることが多いという意味だ。通訳の観点から見ると、トランプは通訳するのが大変難しいアメリカ大統領かもしれない。彼の即興的で予測不可能な発言と行動を描写するとき、しばしば「自由で気ままな(freewheeling)」という形容詞を用いたりする。それだけ、通訳は難しくなる。

なぜそうなのかというと、トランプの背景を見てみると、わかってくる。彼は政治家になる前に実業家であり、放送人だった。特に2004年からNBCで放映したリアリティ・プログラム「アプレンティス(The Apprentice)」の進行者として活躍し、大衆的な知名度を大きく高めた。番組の参加者たちは、様々なビジネス関連の話で議論し、トランプは毎回「君は解雇された」という有名なフレーズで脱落者を発表した。彼の強いリーダーシップスタイルを浮き彫りにするとともに、大衆に印象的なキャラクターとして認知されるきっかけにもなった・・

・・これは、彼の大衆への演説でもそのまま現れている。彼は演説中、特有の話法とジェスチャーを活用して聴衆の関心をひきつけることが多い。特に2016年大統領選挙の時は、大規模集会を開催し、支持者たちと直接コミュニケーションする方式を好んだ。集会で彼は即興的な発言とユーモアで雰囲気を盛り上げてから、聴衆の呼応を引き出した。ツイッターのようなソーシャルメディア・プラットフォームを積極的に活用し、自分の意見を直接伝え、影響力をさらに拡大した。伝統的なメディアを介さずに支持者とコミュニケーションをとり、メッセージを効果的に広げたのだ。

トランプが成功した起業家出身という点も、通訳をさらに難しくしている。なぜなら、いつでも政治家からビジネスマンに変身できるし、経済論理を各種数字で裏付けるからだ。特に為替レートが不安定な状況で、彼が話す億、兆(単位)のドルの数字を、私達の言語に正確に変えることは、通訳する人にとっては実にハードな作業になるだろう。通訳者に対する指導者の態度から、人格も垣間見ることができる。トランプは通訳を単純な技術者として考え、人としての扱いをしないように見える。通訳に気を使わずに勝手に発言し、ある時は、通訳を聞こうともしない。

2018年5月、トランプは文在寅大統領とホワイトハウスで首脳会談をした後、略式記者会見で文大統領の発言後、「通訳を聞く必要がない。なぜなら、明らかに前にも聞いたことがある内容だろうから(And I don’t have to hear the translation because I’m sure I’ve heard it before)」と話したことがある・・・・米国・ウクライナ首脳会談の問題は、その背景にも通訳問題があった可能性が大きい。英語に堪能なゼレンスキー大統領が通訳者を置かなかったことが、そのまま油断につながり、もしかすると前例のない外交的な失敗と記録されるかもしれない、そんな結果になった可能性だ。近いうちに開かれるであろう米韓首脳会談では、このような変数を徹底的に考慮して、できる限りの準備を整えなければならないだろう(朝鮮日報)・・>>

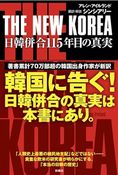

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。