低賃金勤労者という定義は、国によって異なります。OECDの場合は、労働所得が「賃金の中位所得の3分の2にならなかった場合」とします。ここでいう中位所得は中間値のことで、平均ではなく、給料の順で勤労者たちを並べた場合、そのちょうど中間に来る人の賃金のことです。日本の場合は、厚生労働省の関連データでよく低賃金勤労者を「地域別最低賃金額×1.15未満の賃金の一般労働者」で計算します。じゃ、韓国ではどうしているのかといいますと・・なぜかほとんどのメディアが「最低賃金未満労働者」と同じ意味にします。韓国もOECD基準を用いることが多いので、低賃金と最低賃金は同じではありません。じゃ、なんで低賃金と「最低賃金未満」にするのでしょうか。

それは、韓国の場合文在寅政権から最低賃金が急に上がって、OECDの定義を適用した数値(中間値の3分の2)より、最低賃金のほうが高くなったからです。最低賃金というのは「もっとも低い」という意味なのに、なんで中間値の3分の2より高くなるんだよ、とツッコみたいところですが・・ソース記事のヘラルド経済(30日)によると2018年からこうなっている、とのことでして。すなわちOECD基準で低賃金勤労者を集計すると、それがそのまま「最低賃金より低い所得の労働者」という意味になるわけです。ソース記事もまた、記事を「最低賃金未満(データは低賃金勤労者ですが)」としています。55歳以上の労働者の30%がこの状態だ、とも。賃金だから、自営業者などは含まれません。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・55歳以上の賃勤労働者の3分の1以上が最低賃金に満たない賃金を受けているという研究結果が出た・・・・55歳以上の賃金労働者の低賃金比重を見てみると、2019年30.9%、2021年30.2%、2023年33.0%と現れ、その比重が全体の低賃金勤労者より10%ポイント以上多かった・・・・産業別にみると、全産業基準低賃金労働者の比重は2018年から2023年まで少しずつ減っているが、70歳以上の場合、比重が80%以上と非常に高く形成されている。高齢労働者の割合が比較的高いことが知られている保健及び社会福祉サービス業分野は特にそうだった。報告書は「老後所得保障制度を考慮すると、高齢労働者が時期ごとに必要なレベルの労働所得を確保できるようにカスタマイズされた政策支援が必要だ」とし「主な雇用の雇用期間の延長は労働所得の減少を緩和する効果があり、定年延長が最も効果的だが、再雇用も再就業に比べて所得減少を示した」とした。

続いて「定年前から低所得雇用に従事する労働者規模を減らし、老齢年金受給年齢以降も労働所得を必要とする高齢者を支援するための政策対応も同様に考慮しなければならない」とし「長期的な観点からは職業訓練を大幅に拡大して高齢者の生産性を高め・・・・一方、今回の報告書は、雇用労働部の「雇用形態別勤労実態調査」と関連データなどをもとに賃金など高齢低賃金労働者の実態と高齢者の低所得雇用進入経路などを分析した。報告書の低賃金基準は、経済協力開発機構(OECD)の基準(労働所得が中位賃金の3分の2未満)を適用したが、これは最低賃金額が大きく上がった2018年以降、最低賃金よりも低い水準だ(ヘラルド経済)・・>>

で、この件もずいぶん前から指摘されている内容ですが・・まず、最低賃金未満の労働者は政府統計で約300万人とされていますが、500万人を超えるという指摘もあります。これは2024年8月5日に本ブログでお伝えしました。韓国の経済活動参加人口は約2800万人です。超短時間就業者が250万人(2024年基準)で、非自発的失業は約137万人(2024年基準)です。ちなみに、日本の場合、今年1月31日公開(2024年12月データ)の日本統計局労働力調査「完全失業者」カテゴリーにありますが、35万人でした(そのうち「勤め先や事業の都合」が18万人)。これは2月6日本ブログでお伝えしました。また、「個人事業者」の922万人が、年1200万ウォン(約130万円)を稼ぐことができなかった、というデータも公開されています。これは1月27日の本ブログでお伝えしました。「個人事業者」の定義なども関わってくるデータですので、未読の方はチェックしてみてください。1月6日には賃金未払いが2024年2兆円を超えたというデータをお伝えしました。2024年には、次官(副大臣)が「日本の50倍です」と指摘したこともあります。

こうして並べると、実に壮大な内容になりますが・・これで1人GDPがどうとか言ってるから、本当になにがなんだか、よくわかりません。データそのものが問題なのか、それとも経済格差が大きいのか。で、いよいよ桜シーズン(見頃)がやってきました。今日の明日、ちょっと休みをいただきます。次の更新は、火曜日(4月1日)のいつもの時間になります。今回は東京の名所を回ってみるつもりなので、ひょっとすると皆さんとすれ違うこともあるかもしれません(急にロマンな話に切り替えるシンシアリー)。それでは、1日にまた。

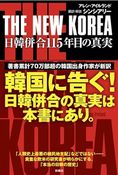

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。