韓国のネットでよく見かけるデータですが、OECDの「2021年大企業雇用データ」(発表ではなくデータの時点が2021年です)というものがあります。OECD基準で大企業とされる企業による雇用は、その国の全体雇用においてどれくらいなのかを集計したものです。別に大企業ならなんでもいいというわけでもありませんが、大企業と中小企業の賃金差が特に大きい韓国としては、このデータがよく議論の対象とされます。ざっくり紹介しますと、OECD平均が32.2%で、米国はなんと50%超え、日本は40.9%、などですが・・韓国の場合、これが13.9%です。もっとも低い数値で、一つ上がギリシャ(17%)でした。

こういう中、政府は、大企業の雇用を増やすという政策を取ったこともありますが、思ったように出来ませんでした。一時、サムスン電子が大統領の・・李明博大統領だったかな・・うろ覚えで恐縮ですが、その要請で職員を増やしたりもしましたが、それからこれといって続報はありません。政府としては、強く出るにも、大企業の影響力を考えると、口でいうほど簡単ではなかったのかもしれません。で、主に文在寅政権からですが、政府は「所得主導成長」という名で、最低賃金を急激に上げたり、週休手当(1週間に一定以上の時間勤務した勤労者には、1週間に1回有給休暇を与える制度)を設けたりしました。

大企業が相手ならまだわかりますが、中小企業、コンビニ店主などに対しても、「企業が給料を上げないから問題だ」という側面『だけ』を強調し、そこからアプローチしたからです。なんというか、ずいぶんと「左」なアプローチです。しかし、その結果、いつからか、「分け雇用(直訳しますと、こうなります)」、「分け働き口」などという言葉が流行るようになりました。最低賃金が払えないから、人を減らしたり、週休手当を出したくないから1週間に働く時間を短くしたり、退職金を出したくないから最初から短い雇用期間だけ契約したり、そんな中、一人で普通に勤務すれば出来るはずの仕事を、2人、3人に任せる(給料は全部合わせて1人分)風潮ができました。これを「分け雇用」などと言います。

で、前にもこういう記事をなんども見ましたが、数年前までは「1人分の雇用を、2人、3人のアルバ(アルバイト)に任せる」という趣旨の記事が多かったですが、4月24日ニュース1の記事を読んでみると、「1人分のアルバイトを、2人、3人のアルバイトに任せる」領域にまで到達した、とのことでして。記事はこれを「分けアルバ」としています。この表現は初めて見た気がします。アルバイトをさらに分けるでござる、と。そもそも最低賃金をちゃんと払わなかったり、賃金そのものをちゃんと払わない人たちもいますから、こういう分けアルバはまだ良心的なのかもしれません。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・常連だった近所の食堂が仕事を畳んだ。人が賑わう繁華街なのに、同じ場所に異なる店が数ヶ月間隔で入れ替わったりする。昨年一年だけで、閉業した小商工人が100万人規模だ。最大規模だという。なぜここまでくずれたのだろうか。景気低迷、内需不振が原因だと言おうとしても、「最大規模」ということが気になる・・・・ソウルのあるマーケティング会社で在宅フリーランサーとして働くキムミヒョン氏(26)は、2か月目アルバイトに求職していない。近所のコンビニも、繁華街の食堂も酒場も、アルバイトを募集するという広告自体がめずらしい。それでもまだ求人しているところも、1日3時間ずつ2~3日だけ仕事をする「初短期アルバイト」だ。生活のためだから、短時間のアルバイトでもいくともやればなんとかなるだろうけど、どの店も、もっとも忙しい夕方の時間帯だけの求人で、重複してしまう・・

・・キム氏は「フリーランサーだから収入が不安定で、週20時間以上はアルバイトをして生計を維持したいのに、求人広告自体がない」とし「最近は、短期アルバイトを求める社長に、週休手当てはなくてもいいから採用してくれとお願いしたりする」とため息をついた。労働者の休息を保障し、質の高い雇用を作るために導入した「週休手当」制度が、「分けアルバ」になってしまった。統計庁によると、昨年週15時間未満働く「超短時間労働者」は174万2000人で、最大値を記録した。超短時間労働者は全体の就業者のうち6.1%で、統計調査以来初めて6%台を超えた。

現行最低賃金法は、1週間の平均労働時間が15時間以上であれば、週給に週休手当を追加支給するようにしている。週5日働いても6日値を与えるやり方だ。今年最低賃金である時間当たり1万30ウォンを基準に1日8時間週5日働いたとすれば、1カ月の給与が最低賃金174万5022ウォンから週休手当を含む209万6270ウォンになるわけだ。週休手当は労働者の有給休日を保障するという趣旨だったが、むしろ安定した収益を得ようとする一部の求職者たちに逆効果をもたらしている。施行令が改正される前の2018年96万人で、100万人が満たなかった初短期労働者は、6年ぶりに80%も増えた。アルバイト関連サイトの調査によると、20代以上10人のうち8人は週15時間未満の初短期労働経験があった・・

・・小商工人たちもまた、分け雇用をしなければ、月数十万ウォンの人件費を負担できそうにない。商売が上手くいって、売り上げが順調なら大丈夫だろう。問題は、景気低迷で売上が減り、100万人の小商工人が仕事を畳む状況である点だ・・・・「一人社長様(※職員を雇用しない店)」も増えている。統計庁によると、雇用員がいない自営業者は2018年に165万1000人から、昨年422万5000人で、156%急増した。全体の自営業者10人のうち7人以上が「一人社長様」である状況だ。売上が減れば費用を減らすしかないのに、在庫価格と賃料などは勝手に減らせない。結局、職員を減らして人件費削減に乗り出したのだ(ニュース1)・・>>

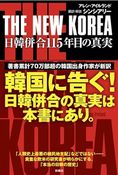

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。