韓国にも、多いとは言えませんが(意味深)、日本を高評価する記事があります。でも、その多くは記事本文だけで、なぜか本文とは内容が合わない題になっていたり(編集の方針?)、コメント欄もまた、本文とは逆の方向に盛り上がったりします。でも、5月5日の韓国経済に、記事本文とコメント欄が一致して日本を「(他の記事と比べて相対的に)高評価する」ものがありました。それもそのはず、内容が「日本で米国車が売れるわけないですよ」です。いままで、1990年代には普通に米国車も日本で売れていたけど、「日本現地への対応」が遅れ、サービスも問題があって、どんどんシェアが下がり、いまでは非関税障壁よりも心の障壁のほうが問題ではないのか、という内容です。以下、<<~>>で引用してみます(※ソース記事のコメント欄は記事掲載時点から時限制なので、すでにクローズされています)。

<<・・日本市場で、米国自動車がなかなか売れないでいる。4月、日米の一次関税交渉にサプライズ登場したドナルド・トランプ米大統領が、「日本では米国自動車が全く走っていない」と話したほどだ。昨年日本で売れた米国車は、販売台数が頂点だった1996年と比べて、約77%%も急減した。日本の新車市場での米国車シェアは約0.4%に過ぎない。トランプ大統領は、安全基準の差など「非関税障壁」を問題にしたが、市場では、「それが問題ではありません」という反応が出ている。米国車は。なぜ日本で売れなくなったのだろうか・・

・・5日、日本経済新聞によると、昨年日本で売れた米国車は約1万6700台と集計された。昨年、日本の新車全体の販売が442万1494台であることを勘案すれば、米国車の割合は0.38%に過ぎない。米国車は輸入車販売(22万7202台)においても、シェア7.4%を占めるにとどまっている・・(※日本輸入車販売1位はドイツのメルセデスベンツ、2位はドイツのBMWなどで、米国車メーカーでもっとも上位はジープ社の9633台、7位だったという内容のあと)・・アメリカ車が、最初から日本で売れなかったわけではない。1990年代には、日本では米国車のブームが起きていた。1996年の販売は約7万2900台に達した。米国車ブームを導いたのは、フォード、GM、クライスラーなど、いわゆる「ビッグ3」だった。シボレーのミニバン「アストロ」などを中心に、人気が広がっていった。

しかし、その後の販売は、相次いで減少するばかりだった。2009年には約8700台まで下がった。2016年には、フォードが日本から撤収した。日本の道路の幅に対し車が大きすぎるし、燃費が低いなどの理由で、消費者たちから注目されなくなったのだ。伊藤忠総研 深尾三四郎深尾山四郎エグゼクティブフェローは当時、ビッグ3について「顧客サービスが足りなかった」と指摘した。米国車のうち、それでも日本で売れ、活躍しているのはジープだ。ジープ社は、主力モデルであるラングラーなどを米国から輸入しているが、日本市場に合わせて「右ハンドル」を導入している。ジープを運営するステランティスの成田仁 日本法人社長(※記事原文には「ナリタヒトシ」となっていますが、「ナリタ ジン」の間違いだと思われます)は、非関税障壁について「日本に進出しにくいと感じたことはありませんとし、「顧客が望む形で提供することが、最も重要です」と強調した。

一部のアメリカ車は、遅くなったものの、もう心を入れ替えてある。キャデラックは3月に日本に発売した電気自動車に、約12年ぶりに右ハンドルを導入した・・・・世界的に不買運動が起きるテスラは、日本では好調だ・・・・トランプ大統領は日本の充電規格にも不満を表わしているが、中国ビヤディ(BYD)は日本規格に合わせて軽自動車市場に飛び込んだ・・・・日本政府は、今回の日米関税交渉で、関税撤廃カードで米国車の輸入拡大を検討中だ。しかし、非関税障壁が一部消えても、日本市場に合う車がなければ売れないだろうというのが衆論だ。依然として米国車は左ハンドルがほとんどであるし、その上、燃費が低いという印象が強く残っている。鈴木一人 東京大学公共政策大学院教授は、「すべての失敗は、他人のせいにし、自分は間違っていないという心理の結果です」とし「日本は、できるだけ誠意をもって対応しながらも、米国車が売れない現実を理解するよう、説得するしかないでしょう」とコメントした(韓国経済)・・>>

選択の幅があるのはいいことですし(こういうのは、「選びたいものが選べる」環境が一番大事ではないでしょうか)、米国車メーカーの皆さんも日本で頑張ってほしいところです。でも、記事本文にもありますが、それは非関税障壁の問題ではないでしょう。なにせ、米国でも信頼されるブランドなどで調べると、日本車メーカー圧倒的ですし。つい先月、どこかの記事で「ブランド上位(5位か6位まで)はすべて日本メーカー」というデータを見たこともあります。

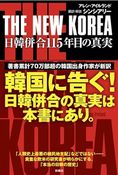

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。