日本は、今回のトランプ関税を経て、米国への依存を減らし、しかしだからといって非現実的な路線を目指すわけでもなく、「適切な相互依存」への道を模索している、そんな見解です。当然といえば当然の話ですし、結論は「私たちもそうしよう」だけで、「私たちの戦いはこれからかもしれない」な終わり方です。一つ、他の日本、米国関連記事と大いに異なる部分があります。それは、「私たちには使えるカードが多い」という主張が入ってない点です。21日のソウル新聞の記事で、延世大の国際学大学院教授が書いたものです。いままで何度も紹介しましたが、「中国寄りだと誤解しているようだ」とか、「私たちには使えるカードは多い」とか、そんな意見が必ずと言ってもいいほど「見解の中心論拠」になっていましたが、珍しく、そんな話はありません。

日本は今回の米国の対応に、昔の日英同盟のときの経験を活かしている、という内容です。「覇権国家が覇権を失うようになったとき、その同盟がどうなるのか」を、日本はよく知っている、というのです。しかし、だからといって米国なしの国際秩序は考えられず、急激に米国から離れる路線ではなく、あくまで既存の日米関係の路線をプランAとして温存し、対米依存度を下げ、適切な相互依存へのプランBも目指すようになった、と。現状、各分野において日本よりも韓国の対米依存度が高く、関税だけを見るよりは、日本のような路線の再検討が必要になるのではないか、でも結論はちゃんと書かれていない、そんなところです。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・7日、トランプ米大統領が送った関税通知書簡に、非常に強い失望と怒りを表わした国家こし、日本だ。同盟国に対する礼儀を無視したことであり、なめられたままではいられないという石破茂主張の言葉まで出てきた。8月1日まで交渉時間を稼いだと安堵する韓国の雰囲気とは、対照的だった。トランプ2期発足直後、石破政権は日米首脳会談を実現し、トランプの歓心を買うために100億ドルの投資プレゼントを贈りながら、安定的な関係を築いた。しかし、トランプ政府が鉄鋼とアルミ関税25%、自動車と自動車部品関税25%、相互関税24%をかけてくると、日本は当惑し、うらぎられたという感情に包まれた。以後、両国は7回も交渉を行ったが、立場の差を縮めることはできないでいる・・

・・日本は、覇権国の覇権が衰退したとき、その国との同盟がどのような結果をもたらしたかを経験した。近代日本外交の金字塔である英日同盟は、1923年、一瞬で破棄された。英国の覇権的能力と意志が衰退した結果だ。日本は途方もない衝撃の中で、永遠の同盟はないことに気づいた。それから百年後、米国覇権の衰退がトランプ現象として現れ、日本は日米同盟を基軸とした外交路線を見直している。日本は1945年以来、米国の安保とドル基軸通貨体制の下、経済大国に浮上した、米国主導の国際秩序の最大受益者だった。今日、米国が、相対的に衰退し、国内政治においての対立で、リーダーシップを行使することが容易ではない立場になった。その中、日本は核心同盟国として米国のリーダーシップの弱体化を補完し、既存の覇権秩序の維持を助ける役割をしようとする。日本外交の「プランA」だ。

一方、トランプ政府は国力の回復のために同盟国である日本をこれ以上特別扱いせず、日本が自国の労働者と企業にどれだけ利益を与えることができるのか、米国の安保リスクをどれだけ軽減してくれるかを綿密に計算して、圧迫している。トランプ政権は、日本が安保と貿易で米国に深く依存する相互依存の非対称的構造が、自国の交渉力を高めることを正確に認識し、最大限活用している。これに対し、日本内では、米国に対する過剰依存リスクを減らし、戦略的自律性を確保しようという「プランB」議論が噴出している。

もちろん、自力だけの軍事力確保と脱米外交で戦略的自立を追求する代替案は、非現実的だ。軍事力、経済力、政治力など様々な面で、米国のない国際秩序を想像することは難しい。中国が強大国として浮上したが、日本は米国が外された形での、中国中心の運命共同体に同意しない。現実的なプランBは、米国の過剰依存構造から自立を強化する、適切な相互依存構造への戦略的シフトを推進することである。

韓国は、安保と経済の両面で、日本よりも米国に依存する立場だ・・・・適切な韓米先端製造業協力、防衛能力の向上、中国の抑制に寄与する戦略的資産の確保などで、米国に韓米同盟の価値を再発見させるプランAは基本だ。これと同時に、韓国外交もプランBを設け、稼働させなければならない。戦略的自律性確保に向けた軍事力の向上を図り、日本やオーストラリアなど同様の立場の国々との連帯と協力で、保護主義の拡散抑制、自由主義秩序回復を推進しながら、ASEANとインドへの経済協力を拡大するインド太平洋戦略を本格化することだ。目の前の関税交渉に埋没し、大きな流れを見逃さないでほしい(ソウル新聞)・・>>

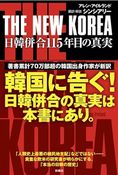

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。