北朝鮮が、南北関係に関する公式談話を出しました。李在明政権になってからは初めてです。一言で「向き合って座る(何かを話し合う)ことはない」「前任者と何も変わっていない」です。一応、北朝鮮への拡声器放送をやめたこと、そしてその翌日に北朝鮮も韓国への放送(放送というか、不快なノイズを大音量で流しているそうです)をやめたことなどで、一部のメディアが「北朝鮮に手を差し伸べ、北朝鮮もその手を握ってくれた」というふうに報じたりしましたが・・実際の公式談話は、そんな内容ではありませんでした。米韓同盟の話も出てくるので、最近本ブログでも濃縮味で何度か伝えている「米韓同盟の役割拡大(現代化とか柔軟さとか表現はいろいろありますが)」が、わざわざ公式談話を出した理由かもしれません。

現代化とか拡大とか言っても、結局は対中国政策の一つですから・・北朝鮮としては、それをこういう形で牽制しておく必要もあったのでしょう。ご存知、韓国と北朝鮮はお互いを「国(政府)」と認めていませんでした。南北会談などではどうしているのかと言いますと、「統一を目指す特殊な関係」ということになっています。しかし、金正恩氏は、それを「国と国の関係(同じ民族ということも、統一を目指すわけでもない)」としました。その内容が、今回の談話にも反映されています。来年の全国同時地方選挙(全国の自治体の長を決める選挙)などを気にして、いまはまだ対北宥和政策に本気が出せない李在明大統領。さて、「こっち見ないでください」という今回の談話にどう答えるのでしょうか。聯合ニュース(28日)によると、「こちらの動きを注視しているという意味だ」「対して攻撃的な内容はなかった」「平和のために必要な行動を一貫して貫く」とのことですが、相変わらず、具体的な話は出ていません。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・大統領室は28日、北朝鮮の金与正労働党副部長が李在明大統領の対北朝鮮宥和措置について、応じないという談話を発表したことに・・・・大統領室は「李在明政権が発足してい以後、北朝鮮の高官当局者による初めての対南対話を通じて表明された、北側の立場について留意している」と明らかにした。特に、「今までの数年間の対決政策(※明記されていませんが、時系列からして尹錫明政権の責任だと言っているわけです)により南北間の不信の壁が非常に高いことを確認した」とし「戦う必要がない状態である平和定着は、李在明政府の確固たる哲学」と強調した。「政府は、争いのない朝鮮半島を作るために必要な行動を一貫して取っていく」と付け加えた・・

・・統一部もスポークスマンを通じて「金与正副部長の談話は、北朝鮮当局が李在明政府の対北朝鮮政策の方向を、細密に注視していることを示したものだと評価する」と話し、談話のレベルについては「特別に攻撃的、からかうような表現はなかった」と評価した。先立って金副部長はこの日、「朝韓関係は同じ民族という概念の時間帯から完全に抜け出した」というタイトルの談話で、「私たちはソウルでどんな政策が樹立され、どんな提案が出てきても、それに対して興味がなく、韓国と向き合うことも、議論する問題もないという公式の立場を、改めてここに明白に示しておく」とした。

金与正副部長は、李在明政権の対北拡声器放送中断、ビラ散布中止(※憲法裁判所で止めてはいけないという判断があったのに、李政権になってから再び禁止されました)、個別観光の許可など宥和のジェスチャーを、「それなりに注いでいる『誠意ある努力』だ」と言及しながらも、「もともと進めてはいけなかったことを、可逆的に戻して立て直しただけのことに過ぎない」と評価下げした。金副部長は李在明大統領に対しても「韓米同盟に対する盲信と、私たちとの対決を願っていた前任者と少しも変わらない」と批判した。今回の談話は李在明政権が発足してから、北朝鮮が出した初の対南公式立場だ(聯合ニュース)・・>>

2019年、当時文在寅大統領のお母様が亡くなりました。その際、北朝鮮から弔意の文が届き、大きな話題になったことがあります。北朝鮮の「白頭血統(ロイヤルファミリー)」が、会ったこともない人にこのような文を送るのはすごく珍しいことである、とのことでして。しかし、盛り上がった翌日、北朝鮮はまたミサイルを発射しました。しかし、2019年10月31日マネーSによると、それでもポジティブ・シンキングは止まりませんでした。「なんと、わざわざ葬式が終わるまで待ってくれたのではないか」、と。普通は午前に行うミサイル発射を、わざわざ午後まで待ってくれたのではないか、これは「韓国へのメッセージである」(関係改善を望むという)、とかなんとか。今回も、そんな展開になるのではないか・・そんな気もしますが。はてさて。

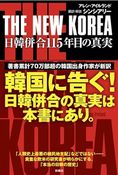

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。