ええっと、またもや「在韓米軍の役割拡大」関連のニュースがありました。7月31日、米韓外相会談がありましたが、その後、台湾関連問題について、米国側はちゃんと発表したのに、韓国側は発表しなかった、とのことでして。朝鮮日報(記事1、 記事2、ともに2日)などが報じています。役割拡大、柔軟性、最近は「現代化」という言葉が多いですが、どれも在韓米軍が「北朝鮮以外の案件でも」動くことを意味します。すでに何度も取り上げていますので詳しくは書きませんが、韓国では在韓米軍は韓国の専守防衛のためのもので、たとえば台湾の有事の際に動くことはできない、としています。米韓の条約で明記されているわけではなく、いわゆる「解釈」ですが、これは政権の左右に関係なく、いままで一貫して政府の公式立場でした。

「いまになって中国関連で動けないなんて、ありえない」。いままで何度も同じ問題が提起されてきましたが、主に(少なくとも、こうしてニュースなどで確認できる情報としては)民間の専門家、シンクタンクなどの主張でした。しかし、最近になって、米政府からも公式に要求されるようになりました。朝鮮日報が指摘しているのも、この部分です。「中国にも台湾にもシェシェ(中国語「謝謝」の韓国語読み)すればいい」という発言で超有名な李在明大統領。近い内に米韓首脳会談もあると言われていますが、果たしてこの問題にどう取り組むのでしょうか。以下、<<~>>で引用してみます。いつものアチソンライン関連の話も出てきます。

<<・・「同盟国だからって完全に意見一致を見ることはできない。米国の立場に共感するという意味ではない」。李在明政権発足後に初めて開かれた韓米外交長官会談後、政府高位関係者は去る31日ワシントンDCで記者らと会って「駐韓米軍の役割・責任変化」と関連してこのように述べた。米国は今回の会談でも「韓米同盟現代化」すなわち国際情勢変化による在韓米軍の役割再調整と関連して積極的な意見を出したことが分かった・・・・われわれもこのような方向性は避けられないと見ているが、詳細には異見が少なくない。同盟現代化作業には、韓国の国防費増額と在韓米軍防衛費分担金の引き上げ、戦時作戦統制権、中国牽制及び台湾の有事の際の対応案など、両国間の立場が衝突する点が多いからだ。結局、これらの変数は、今月中旬に予告された韓米首脳会談を通じて突破口を探さなければならないという指摘が出る。

このような米国の構想は、韓国との議論過程で、相当な問題を経験すると予想される。李在明大統領は候補だった時期、中国による台湾の有事の可能性を「エイリアンの地球攻撃」にたとえながら、「私たちとは関係ない」と言うなど、米国が描く絵と韓国政府の認識には差が大きいからだ・・・・この日、韓米外交長官会談の後、米国務省は「韓米共に台湾海峡の平和と安定が国際社会の安保・繁栄に欠かせない必須要素であることを強調した」と述べたが、韓国外交部が発表した報道資料には、この内容は入っていなかった。通常、報道資料には各国が重要だと考える内容が入るものだが、韓米間の優先順位に差があることを示したわけだ・・

・・政府の高位関係者は「米国側は米国の話をしていて、私たちは具体的な話をする都合ではないということ」とし「そのような問題(台湾関連)は用意してもいなかった」とした。米側が一方的に台湾海峡に関連した話をしただけで、我々が積極的にその話に賛成したわけではない、という意味だ・・・・韓国は3年前の「キャンプ・デビッド合意」で、制度化したばかりの日米韓協力以外では、クワッド(QUAD)・オーカス(AUKUS)のような中国牽制の安保協議体に属しておらず、最も「弱い環」として挙げられる。日本は朝鮮半島と台湾海峡、南シナ海・東シナ海などを単一の戦区として結ぶ、いわゆる「ワンシアター」構想を米国に提示し、積極的な役割を自処している(朝鮮日報・記事1)・・>>

<<・・トランプ政府の内外で「アチソンライン」(※そして韓国がそのラインに入れないのではないか、という話として)が取り上げられる理由は、日本があるからだ。米国の立場から見ると、たとえ駐韓米軍を全面撤収させ、朝鮮半島を防衛線から除外しても、日本列島が「防波堤」の役割を果たすことができるという判断が作用する。トランプは駐日米軍防衛費分担金に対しては不満を示したが、駐日米軍の全面撤収の可能性は言及していない。アサン政策研究院は「トランプ政権は、李在明政権が中国に対してどのような立場を持っているのか、まだ確信していない」とし「中国による台湾の有事の際に、韓国がどのように行動するかをはじめ、新しい同盟の根幹に対する明確な立場を立て、韓米首脳会談に備えなければならない」と話した(朝鮮日報・記事2)・・>>

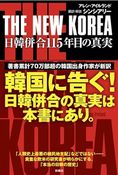

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。