李在明大統領が、(韓国内で行われている)対中デモのことで「表現の自由だと見るのは難しい」と話しました。関連した対応が強化されると思われます。韓国のデモにいろいろ問題があるのは事実ですが、それを言うなら対中デモだけでもないでしょうに。そういえば、李大統領は北朝鮮へ飛ばすビラを中止させましたが、それも韓国憲法裁判所が「表現の自由」にあたいすると判断したことがあります。シェシェの自由が優先される、といったところでしょうか。関連した内容として、11日に本ブログでも取り上げましたが、韓国の趙顕 外交部長官が、「北東アジアで、中国は隣国に多少問題になっている。中国が国際秩序の威脅(リスク)にならないように、米国・日本と協力するというのが政府の立場」と話して、問題になりました。

中国メディアがこの発言を「韓国外交政策の両面性」、「長官の言詞は、危ない綱渡り外交を反映」などと指摘しました。すると、大統領室が言論公知を通じ(5日)、「外交部長官の発言は、韓中の間の一部事案に異見があっても、民生及び域内安定と繁栄に役立つ韓中関係を作るために持続して努力していくという趣旨の言及」としました。野党「国民の力」からは、なにをそこまでおそれているのか、などと指摘しましたが、国民の力が与党だった頃にもあまり変わらなかった気もします(笑)。その際にも書きましたが、外交部長官がなにか目新しい、強い表現を使ったのかというと、そういうわけでもありません。また、それはワシントン・ポストとのインタビューだったので、米国のことを考える必要もあったのでしょう。

でも、大統領室が火消しを頑張って(?)から、外交部長官は何度も「関係改善」を言い出し、ついに中国官営メディアから「関係改善を望むという意味だ」と、いわば「いいね」を得ることに成功しました。ソース記事のイーデイリー(14日)によると、これは「韓国政府が繰り返して関係改善について話したことによる」とのことでして。前の件があってから、ずっと「シェシェ」でも言い続けたのでしょうか。ちなみに、11日のエントリーもイーデイリーがソース記事でした。韓国で10月31日に開かれるAPECで、米中首脳会談を設けたい李在明政権。そして、李政権としては、これを「実績」として支持率を上げ、米朝首脳会談にまで繋げたいところでしょう。実際は、米中関税交渉において何かの合意が可能なのかどうかにかかっているでしょうけど。シェシェ・ストーリーはまだまだ続きそうです。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・趙顕 外交部長官が韓中関係について、溝はあるものの、よくコントロールしていく予定だと話し、中国側は両国関係改善を意味するものだと好評した。中国官営メディア環球時報の英文版「グローバルタイムズ(GT)は14日、長官が中国と相違点を管理しながら共通点を模索すると発言したことについて、専門家を引用して「韓国政府が全般的な関係改善を模索するという意味である」と報道した。長官はこの日、ソウル外交部庁舎で出された記者懇談会を開き、韓中関係に関連し「中国とは根本的な相違点もあるが、そのような違いを克服し、一定部分協力して関与しなければならない必要もある」とし「実用的に接近して韓中関係をよく管理していきたい」と明らかにした。

GTは、長官の発言が、最近の数週間、韓国政府が繰り返して発信している、中国との関係を深めるという意図のものだと評価した・・・・ただし、韓中関係が急速に近くなっているわけではない。長官は今月初め、米国ワシントンポスト(WP)とのインタビューで、中国が北東アジアの隣国に多少問題となっており、中国の浮上と挑戦をかなり警戒することになったと明らかにした。これを受けてGTは、(※遼寧省社会科学研究院の朝鮮半島問題専門家である)リュ・チャオ研究院の発言を引用し、「韓国政府は米国を刺激しないように、依然として慎重な態度を見せている」とし「趙長官の発言は慎重な綱渡り外交」と指摘した。

最近、駐韓中国大使館の外で起きている対中国デモについても、中国側は強い反応を見せている。これと関連する駐韓中国大使館は先月、厳重に抗議するという立場を出した。このような状況で趙長官の韓中関係の重要性を指摘すると、肯定的な評価を下したものだと思われる。李在明大統領は12日、対中国デモについて「表現の自由とは言い難い」と指摘し、関係当局に必要な措置を取るよう指示した。韓国が9月29日から来年6月30日まで中国団体観光客にビザ無し入国を許可すると決めたことも、関係改善のための広範囲な努力によるものであり、両国交流を促進するための実質的な措置だと、中国メディアは評価した。戴兵 駐韓中国大使は当時ソーシャルメディアを通じてこのような動きを歓迎した(イーデイリー)・・>>

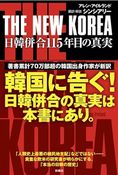

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。