個人的に、トランプ大統領の関税政策の「やり方」には同意していません。もっと範囲を具体的に定め、その理由を具体的に公開していたなら、別の評価になったかもしれません。メキシコに対してUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)品目の関税を1ヶ月猶予したというニュースもありましたが、むしろ市場には「安定しない」というイメージだけ与えてしまいました。ただ、これらは「ビジネス的なもの」、そして「中国を牽制するためのもの」という見方もあり、まだ結論を急ぎたくはありません。とりあえず、明後日訪米予定と報じられた武藤容治経産省大臣が、なにか良い知らせとともに帰って来るのを期待してみます。

で、個人的な考えはともかく・・あらすじのように書きましたが、その中の「結局は中国への措置である」という部分についてです。ほとんどのメディアが関連記事を書いていませんが、なんと韓国のハンギョレ新聞(7日)が、「トランプ関税の本当の目的」として、中国への措置であるという記事を載せました。この見解そのものについて同意するかどうかは人それぞれ、そして立場それぞれだと思いますが、重要な側面ではないでしょうか。本当は朝鮮日報あたりが記事を載せそうなところですが(笑)。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・関税は原則として、物品を輸入する国内の会社が負担する。それを輸出する外国企業が出すものではない。輸出する方で負担する場合もあるにはあるが、例外的だ。関税は直接税である。米国が関税を上げると、その負担はほとんど米国企業と消費者が負うことになる。2023年、米国は約3兆1千億ドル相当の商品を輸入した。これは米国国内総生産(GDP)の約11%に相当し、これに課された関税により米国政府は約800億ドルの収入を得た。これは米国全体の税収の約2%に相当する金額だ。米国企業と国民はそれだけ経済的負担を負った。

賦課された関税による負担は企業と消費者が分けることになる。一部の企業は関税負担を消費者側に転換せずに自ら吸収し、別の企業は関税の分、価格を上げることもできる。とにかく、どちらの場合も、米国の経済主体が負担しているのは事実だ。例外的なケースもあるだろうけど。外国輸出業者が米国での競争力維持のために関税金額だけ価格を下げて供給したり、関税負担をしないこともある。しかし、このような場合はごくわずかだ。

トランプとその陣営の人たちが関税賦課による副作用を見落としているとか、または知らないでいる可能性はない。彼らは、全面的な関税がもたらす副作用を誰よりもよく知っているだろう。それでも関税賦課を主張する理由がある。関税自体が目的ではなく、手段だからだ。現在、米国の最大の関心事は、中国との競争で勝利することだ。そのために、中国をサプライチェーンから外さなければならない。カナダとメキシコに25%に達する関税を賦課しようとする試みも、当初の目的は中国を牽制するためのものだ。これらの国家が、中国の対米輸出の迂回通路として利用されているためだ。

カナダとメキシコは、国境強化などの措置を約束した後、1ヶ月間関税賦課猶予を受けた。キャンセルではなく猶予だ。トランプは明らかに、中国が露出されている、または中国企業が運営する品目については、メスをいれるだろう。パナマ運河の所有権を取り戻すという主張も、パナマと中国の関係が密接になることに対する懸念から始まったものだ。実際、パナマはトランプの関連主張が始まって以後、一帯一路(中国の海上シルクロード戦略)脱退を電撃決定した。

明らかに、米国は相互関税などを施行するだろう。しかし、普遍的な関税や高率の関税が現実化する可能性は高くない。それが米国経済に役立たないことを、彼らが知っているからだ。それでも関税を通じて中国をサプライチェーンから外そうとする試みは強化されるだろう。ジョー・バイデン政権は、東南アジア諸国の太陽光製品に高率関税を課した。理由は、これらの製品が、実際には中国企業が生産するものだったからだ。米国の関税賦課は、全世界を対象とするだろう。だが、その究極的な目的は米国の税収や雇用増大、経済成長だけではない。その基盤には、中国を牽制することで覇権を維持するという米国の野望があるのだ(ハンギョレ新聞)・・>>

この件、最近本ブログでも何度か取り上げた、「輸出迂回」、いわゆる中国と韓国の間で行われている「タグ替え」のことも含まれるでしょう。また関連記事があったので、次のエントリーではこの件について書いてみたいと思います。

サーバー側からのお知らせですが、「3月10日(月) AM 2:00頃~AM 7:00頃までの間に120分~240分程度(一部サーバーでは最大で300分程度)のサーバー停止をともなうハードウェアの大幅増強および新基盤システムへの移行メンテナンスを実施します」とのことです。参考にしてください。この件は当日までは「お知らせ」に追記しておきます。

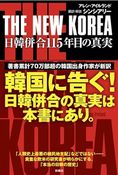

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。