まず、日米首脳、米韓首脳の電話会談のことで、ちょっとした寸劇を紹介します。昨日、本ブログでも書きましたが、日米首脳(電話)会談の後、米国の反応は意外としっかりしたものでした。閣僚が担当者になったり、日本製鉄のUSスチール買収について再審査が命じられたり。今の状況で、このような対応を喜ぶ理由はまだありませんが、少なくとも多少の肯定的な反応として見ることはできます。それが気になったのか、昨日の夕方~夜あたりに、多くの韓国メディアがこの件を評価下げしようと結構頑張っていました。わかりやすいのがJTBC(昨日の20時)の記事で、『ぺちゃっと見を伏せ、ウプソ(泣訴)して協議を機会を得た』としていました。直訳です。

他にも、複数のメディアが「真夜中に電話した」とか(ソウル新聞)そんな記事を出していましたが・・その後、同じくハンドクス代行も夜に電話会談しました。どこを基準にしてウプソとしたのかはわかりませんが、同じ展開だと見ていいでしょう。ちなみにJTBCの記事は「中国は強く出ているのに!」と強調していました。なんか、とてもわかりやすい展開です。で、ここまでが本題だった気もしますが・・米国税関・国境取締局(CBP)が、今日からその相互関税を課すとしました。なんと中国には104%の追加関税がかかります。トランプ大統領が就任してから10%、10%、34%、そして今回50%が追加され、104%です。イーデイリーによると、米シンクタンク分析で「トランプ大統領就任前には、米国の対中平均関税率は22.1%だった」とのことで、結果的には平均で126.1%を超える関税が課されます。もうここまでくると、なにがなんだか。以下、<<~>>で引用してみます。

<<・・ドナルド・トランプ米大統領が9日午前12時1分(米国東部時間)86カ国に11~50%の相互関税を例外なく賦課することにした。特に、対抗して関税をかけた中国に対しては104%ポイント(p)の関税を追加することにした。米国の対中平均関税率はなんと126%まで上がることになる。両側が一歩も後退する兆しが見えない状況で、米中貿易葛藤はさらに深まってきたといえる。米国国土安全保障省税関・国境取締局(U.S. Customs and Border Protection、CBP)はトランプ大統領の「解放の日」(Liberation Day)発表により、9日午前12時1分から86カ国に対して11~50%の相互主義ベースの個別高率関税を賦課すると8日明らかにした。

国別相互関税率は△韓国25%△中国34%△欧州連合(EU)20%△ベトナム46%△台湾32%△日本24%△インド26%などだ。また、△タイには36%△スイス31%△インドネシア32%△マレーシア24%△カンボジア49%△イギリス10%△南アフリカ共和国30%などが適用される。中国に対しては関税率がトランプ就任以後、合計104%ポイントが追加された。既に10%ポイント(p)、10%と2回も関税率が上がっており、相互関税率34%p、今回の追加関税50%pまであわせた数値である・・

・・米シンクタンク、ピーターソン経済研究所によると、トランプ大統領就任前米国の対中平均関税率は22.1%だが、これを加えれば中国に対する関税率はなんと126.1%まで上昇する。トランプ大統領は就任後、中国を圧迫し続けて関税率を上げてきたが、中国は全く交渉に乗り出す兆しを見せていない。中国商務部は8日、声明を通じて「米国の50%の追加関税賦課に強く反対する」とし「米国が関税引き上げを強行する場合、自国の権益保護のために強く対応するだろう」と明らかにした。商務部は米国の相互関税政策が「根拠のない一方的なもの」と規定し、自国の対応は「正常な国際貿易秩序を守るための正当な措置であり、もし米国側がこの道にこだわるなら、中国は最後まで対応するだろう」と強調した・・

・・ゴールドマンサックスエコノミストらは、米国が中国産製品にさらに50%ポイント関税を課すことは、中国の国内総生産(GDP)成長率に大きな影響を及ぼすと見ている。ゴールドマンサックスは「初期50%関税は中国のGDPを1.5%ポイント減少させるとみられる」とし「もう一度追加される50%関税は、その効果が減り、GDPを追加で0.9%ポイントだけ減少させるとと予想する」と予想した(イーデイリー)・・>>

テスラのマスクさんも、トランプ大統領との非公開会談で関税政策を取りやめるようにお願いした、というニュースもあります。どうやら、米政権内部でも相応の異論は出ているようですが、もうここまで来ると完全な取り消しは期待できないでしょう。まだ相互関税数値が発表される前、日本側が要請しても除外されなかったことで、ちょっと不思議だなとは思いましたが・・まさか、ここまで例外なく、不確かな根拠のもとに(苦笑)実行されるだろうとは、思っても見ませんでした。残るは、日本など同盟国への対応をどうするのか、結果的に自由民主主義陣営を中心としたグローバルサプライチェーンの「再編」につながるのか、それともただのブロックで終わるのか、それが決まるでしょう。その前に中間選挙が来るでしょうけど。ただ、少しでも肯定的な結果に向かうことを願うばかりです。

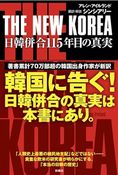

ここからはいつもの告知ですが、新刊のご紹介です。本当にありがとうございます。<THE NEW KOREA(ザ・ニューコリア)>という1926年の本で、当時の朝鮮半島の経済・社会発展を米国の行政学者が客観的に記録した本です。著者アレン・アイルランドは、国の発展を語るには「正しいかどうか」ではなく、ただ冷静に、データからアプローチすべきだと主張し、この本を残しました。どんな記録なのか、「正しい」が乱立している今を生きる私たちに、新しい示唆するものはないのか。自分なりの注釈とともに、頑張って訳しました。リンクなどは以下のお知らせにございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。

・皆様のおかげで、こうして拙著のご紹介ができること、本当に誇りに思います。ありがとうございます。まず、最新刊(2025年3月2日)<THE NEW KOREA>です。1920年代、朝鮮半島で行われた大規模な社会・経済改革の記録です。原書は1926年のものです。 ・準新刊は、<自民党と韓国>です。岸田政権と尹政権から、関係改善という言葉が「すべての前提」になっています。本当にそうなのか、それでいいのか。そういう考察の本です。 ・既刊として、<Z世代の闇>も発売中です。いまの韓国の20代、30代は、どのような世界観の中を生きているのか。前の世代から、なにが受け継がれたのか。そんな考察の本です。 ・詳しい説明は、固定エントリーをお読みください。・本当にありがとうございます。